�L���^(q��)������E��B

������ �L���^(q��)������E �L���^(q��)�tɫ���� �L���^(q��)���˹ʾ� �L���^(q��)ʮ���c ȫ�� �L���^(q��)�خa(ch��n) �L���^(q��)��ʳ �L���^(q��)�����W(w��ng) �L���^(q��)���� [�ƄӰ�]

21�����ɽ��Ȫ�´���zַ

�������ɽ��Ȫ�´���zַ���ƣ����zַ��λ���L���^(q��)���ɽ��´����Ȫ�´��ʼ�����ϳ�����ʥ���꣨554�꣩���ư��ɶU����l(f��)�ڴˣ�����������ʯ������ܲ���n������Ȫ��������������|���������x�츣�����f�v����Ǭ¡���g�����������F(xi��n)ľ��(g��u)���њ�����16�����δ�ʯ������ɏ�����A����ϵ�ƴ�ԭ��(g��u)������������ʯ�|(zh��)�������������̴�����h(hu��n)��ʯ��(g��u)��ǰ��ͥԺ���С���Ȫ�����dӛ���������ɽ������Ħ������һ̎���Q�����������ܱ����Кv�������}��������[Ԕ��]

22������������

��������������λ�ڸ���ʡ�����L���н����(zh��n)�ѐ۴���ʼ����������ʮ����(1418��)�����f�v����(1581��)������ռ����e6000ƽ������ǰ��3�M����ɽ�������ʽľ��(g��u)����һ�M���T�d�����g�O���_�����M�����d�����M�����d�������������(li��n)���������������n���҂�Т�������V��ؑ�������Լ����������vʷ����������Wʿ�~������̲��������������������������_�(zh��n)�����}�������~���(li��n)������[Ԕ��]

23���ߑ��ɹʾ�

�����ߑ��ɹʾ�ԭϵ���ΐۇ����Ҹߑ��ɹʾ����F(xi��n)�潨�������彨����1999�����ޡ�լ������������ƽ����L���Σ���ռ����e�_899ƽ��������ľ�Y(ji��)��(g��u)�������M��ǰ��Ӱ�����T�������T�T�~�������ܵڡ�����һ�M�H�潨�����A���ڶ������M��ã�����������g���M������������ʽľ��(g��u)�ܣ���ɽʽ����������M���л���һ�������иߑ����H���Nֲ����һ��������[Ԕ��]

24���ߑ�������

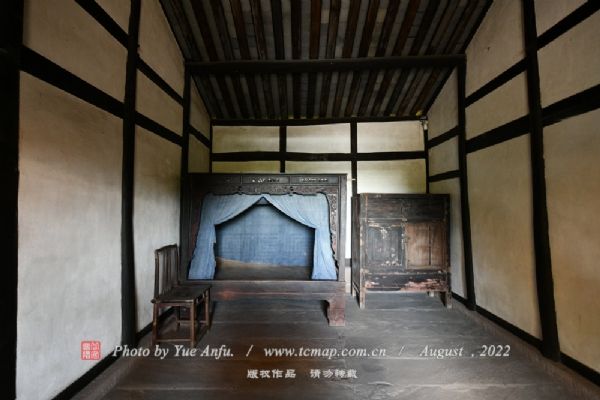

�����ߑ�������λ���L���йŻ��(zh��n)�壬���������g(1368��1398��)��֪�h���������ȫ�Q���\�Z�����������������������r�ھ���������ǰ����M�������������ý���Ҏ(gu��)�����д�����10���K��1986�����L���h(���L����)��������������h�����ﱣ�o��λ��2001��1��������ʡ�������������������ʡ�����ﱣ�o��λ������[Ԕ��]

25����ƽ��������

������ƽ�������ӣ������Ž�����λ���L���^(q��)��ƽ����ԓ�������������������ʡ���ڡ�˾�R�ڡ�����Ⱥ֮һ��������L���������������ُ�ú��ؽ����������������ռ����e1780ƽ���ף�ǰ�����M�����鴩���ݼܣ�����(c��)�O�Е��S��ԓ���Ҏ(gu��)ģ������òľ���������b�����������ã�������Ҫ�о��rֵ������[Ԕ��]

26����ʯ���ĵ��a�^

������ʯ���ĵ��a�^λ���L���^(q��)̶�^�(zh��n)��ʯ�壬���ĵ��a�^ʼ�����������g��1403-1424�������f�v����Ǭ¡����w�����ޡ����ĵ�������r���L����Ҫ�Ĵa�^�ɿ������L���W���M����ԇ�ıؽ�(j��ng)֮·��Ҳ���L���̿ͳ��h���ʼ�l(f��)�ء����ĵ��������������뽭�У��L��������ÿ�K�lʯ�L4������1�����F(xi��n)��lʯ16�K�����ĵ��a�^���о��L���Ŵ���ͨʷ���Ŵ�����ʷ����Ҫ�����d�w�� 2020��1��2������ʯ���ĵ��a�^���븣���еڰ����м����ﱣ�o��λ���Ρ����o����������������ʯ�����Rʼ�������������꣨1409����������ޣ��F(xi��n)�H��ɶ�ԫ���R��Ƕ��������Ф��������������ʯ�R��ӛ��������ͨ����(j��)���L����ʯ־��ӛ�d�������������Ĵν�(j��ng)���O���_����2001���ޏ���������[Ԕ��]

27���|�P(gu��n)˾�R��

�����|�P(gu��n)˾�R��λ���L���^(q��)�Ǻ��ֵ��|�P(gu��n)��^(q��)˾�R�ﱱ��(c��)��˾�R�ڞ��ʡ�������Q�ُd����f�v���g��1573-1620�������ʡ���L���h�Ż��������ξ���ʮ�����Mʿ���v���㽭���A���ƹ���ɽ������ʷ����Ѳ��ɽ���P(gu��n)�����V���������������Ͼ�����Ժ�L����ʷ���������ɵ���˾�R�ڞ���ľ�Y(ji��)��(g��u)��ռ����e2574ƽ����������������ÿ�����M������������������S����ǰ�������Ξ飺���T��ǰ�쾮��ǰ�������쾮�����������쾮���������T���~��˾�R�ڡ�����(li��n)���Y������|�����¹ڌ�����ꖡ������ڃ�(n��i)�д桰�����������Һ�ʯ�۵�������2020��1��2�����|�P(gu��n)˾�R�����븣���еڰ����м����ﱣ�o��λ���������o��������|�������Ʒ��Ԗ|14.5�ף���������7.8��������������Ҏ(gu��)����·����������Ҏ(gu��)����·��������[Ԕ��]

28���L��̫ƽ��

�����L��̫ƽ��λ���L���Ѕ^(q��)�|�P(gu��n)�ķ��Ϫ�ϣ�ʼ�����ƴ�������������ɴ�����������������ؽ��������L8�����5�ף�������ӛ���������1�K���屮2�K���F(xi��n)���L���м��ı���λ������[Ԕ��]

29���֔Ĺ

�����֔Ĺ���РIǰ���^ɽ´���Q��ԪĹ���_���_Դ���L���L�������ٹ�·�c��ԪĹ������^���֔Ĺռ�ؔ�(sh��)����Ҏ(gu��)ģ�ꂥ���ڻ���ʯ����������һ�K��������Ĵ���ʯ��睿��������A����Ĺ־���ٝ�䡰���R�����������W�������}֮�⡱����ϧ������h�����E�������ж�̎���֟o�����J��Ĺ��ǰ�T��Ļ���ʯ�M�������С��Y�s���š��Ă�������Ĺ�������Kʯ��䁳�����߅���L���������������������֕���һ�K���������督���������Ժ�������ݸ��ƹ١��Ͼ�̫����ة�����ӱO(ji��n)˾�I(y��)���Ҵ�������ꐹ��h(hu��n)����������֔Ĺ���ܲ�ľ�[�d�����}�������ɽ��ͨ������������2001�����֔Ĺ���О��L���пh�����ﱣ�o��λ������[Ԕ��]

30���ٽ�Т�ѷ�

�����ٽ�Т�ѷ�λ���L�����ٽ��山�T����ж�������ͬ��Ԫ��ʮ����ʮ�����������هͨ��Т�H���Ѷ�����ʯ�Ʒ���2013��6�¹������L���в����Ƅ��������������������?sh��)�һʯ���J���όӿ����p���ϱ���ʥּ��һ�����ɂ�(c��)����������һ���Ќ�����ʯ�����Е���Т�ѡ�������������������v���h܊���S��ͨ����هͨ���������ҕ���ͬ��Ԫ��ʮ����ʮ�����ɶY���}Ո캪������֘ӣ�������Ȼ���������g��ϵ�p���U�յ�̹Ŵ���ʮ��Т����������������ā���ĸ�ʯ���϶������(li��n)��������ͬ��Ԫ�꣨1861�����ĸ�-�����ܵ����֓p����2001��8�£��ٽ��l(xi��ng)�H���Y��ԭò�ޏʹ˷���2013��6�¹������L���в����Ƅ�����������[Ԕ��]

31������ɽ�}�����ϰ����_

��������ɽ�}�����ϰ����_λ�ڸ������L���^(q��)��Z�l(xi��ng)��Z����������塣��̎�}���ϰ����c����ͤ�^����ɽ���_���š������ʮ���꣨1658��������wʮ�꣨1884�������з�����(zh��n)�б���܊��������w��ʮ���꣨1908�����������Ց�(zh��n)���r�ڣ�������܊�w�C�Zը���F(xi��n)�����_�ж�̎��һ̎�ǻ�ɽկ����(c��)�Ė|�����_���ַQ�ﰶ���_����ƽ�����_�����ϳ��Tʽ�o������(n��i)��ɂ���λ���ɺ��_��ƽ���ǰС���İ��������ϸ���������w����λ���(c��)�����ς�(c��)�����L��ɽ�w�ͱ��������һС��ˎ������һ̎������ɽ´�ĵ��^���_����ǰ�����_�����_��ɽ�wֱ���_�ڶ��ɣ��F(xi��n)���Ă��ڶ������ڳ�����һ�����_��2020��11�����������鸣��ʡ��ʮ��ʡ�����ﱣ�o��λ�����o�������������ܸ���������20�ס�����[Ԕ��]

32�����ĵ��a�^

�������ĵ��a�^λ���L����̶�^�(zh��n)��ʯ�山��(c��)��߅�������͵��L���������R�r��ꑵĵط����a�^�ɗlʯ䁳ɣ��L�s99.73�����̎��3.44�������ĵ��a�^Ҳ�ǹŴ��L�����̳��h���ʼ�l(f��)����Ҳ�DZ����x�����M���s���ij��l(f��)�����x���������e���l(xi��ng)�����һ�Kʯ�^������ʯ�^�Ͽ����Լ������֣��@���ǡ����ĵ��a�^�����ֵ��Ɂ�������[Ԕ��]

33���x�JĹ

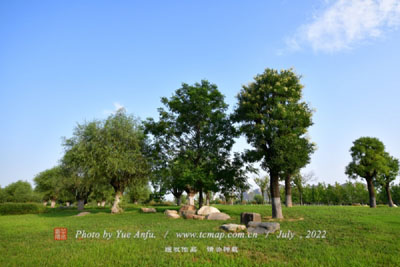

�����x�JĹλ�ڸ��ݳ���35����̎�L���РIǰ�(zh��n)��������ɽ´��ռ��195ƽ���������絝ʮ��(1637)����Ĺ���|���������д���ɽ�������}�����ɂ�(c��)С����ǰ��Ϫˮ�M�@���܇�������֡�Ĺ���������������ʯ�����������������Ĺ��8.4����Ĺ����Ĺ����13.7�ס�����ǰ�м��_���_�Ͻ���ͤ����(n��i)��һĹ������1.96������0.90�������ģ������x���ѳ����絝����q�����J��������ĹȦ��Ĺ�_��Ĺ�[���Ի���ʯ��(g��u)�����ɣ��F(xi��n)��ĹȦʯ��(g��u)�����֓p��������������������1991�깫����ʡ�����ﱣ�o��λ���x�J��1567��1624�����ں��������L������̖���֡�С���S��������̖ɽˮ���������f�v��ʮ��(1592��)�Mʿ���v�κ������|���ƹ����Ͼ��̲��������������С���������˾�T������������ָ؟�¹������Դ���������ؔ���ܵ����ڡ���[Ԕ��]

�����}����(zh��n)�����¿����zַλ���L���������(zh��n)���´����ɽ´��1941��4��19������܊48���F����400�ొ�ٱ����L��ţ�^��կ����ꑣ����巽��Z������ַ�l(xi��ng)���l(xi��ng)�Lꐿ�ʢ�M������(li��n)������ˮ�����������܊�ؽ�(j��ng)¬֮������¹ɽ���X�^�c��܊ԡѪ����(zh��n)��ꐿ�ʢ����ʮһ�ˉ��Ҡ�����1943��3�¸��������´���ɽ´�����}����(zh��n)�����¿������܊��Ĺ����Ĺ�溣����������ƫ��30�ȣ���ɽ������Ĺ���������������Ĺ��8.47������18.4����������Ĺ��Ĺ��ͼo��ɲ��ֽM�ɡ�Ĺ��ǰ�����������ǰǶ����ʯĹ������1.95������0.98�����Ͽ̡��}����(zh��n)�����¿������܊��Ĺ��ӛ������Ĺ�����_�A��������픷彨���}����(zh��n)�����¿������܊��o���ʯ��(g��u)������鷽��ʽ����3.7����߅��1.38�ף��������ܸ����Ԋ����Ĺ��������[Ԕ��]

35���_����c

�����_����c���������F(xi��n)����Ҫʷ�E�������Խ�����λ���L���^(q��)�Iǰ�}���ϰ�����������_����cʯ���������_���ʯ��1842�����ͨ���Ժ�_�����\��ȫ�����������}���������O��վ��1866�������ɵ����̎����}��������ˮλ�������M��ϵ�y(t��ng)�^�y���_�����}--���������ˮλ�Ĺ̶��^�y��ӛ�����_�������c�����Q�_���c�����A���͇�������������ʡ����ϸ߶ȣ����Σ���ˮ����Ƚ������������cӋ����ͬ�rԓ�cҲ���|���غ���ʡ������1951�������ҽ���ȫ���y(t��ng)һ�߳�ϵ�y(t��ng)��1952��״_�����_��˸ߞ��S���߳�-2.179���������_���c�Ϸ��s20��̎���O��ʯ���Q�顰����ˮ���c�_��1��������[Ԕ��]

36���������`��֮ӛ����

�����������`��֮ӛ�������ַQ������֮���`��ӛ�������Q�����ͱ����������������꣨��Ԫ1431�꣩����ʹ̫�O(ji��n)���͡��������ʹ̫�O(ji��n)���d�����������ڵ��ߴγ�ʹ����ǰϦ���IJ������L���ԵȺ��L�_�����������L����ɽ�������Ќm���������²��½����匚��֮�����Ƕ�������`��֮ӛ��������ɽ�m���������Ժ�ɫ퓎r���ϣ���1.62������0.78�ף���0.16�������~����С�������`��֮ӛ�����֣����ж��֚��p���ֿ���϶˼��ɂ�(c��)�睾��������ƚ�y��픶�����ӿ��һ݆�A����ʯ����������睿����p֦ެɏ���y�����Ŀ���ֱ��Ӌ31��������68����ȫ�Ĺ�1177������9��ĥ�p�⣬�п��������R������ӛ���������������������꣨��Ԫ1405�ꡫ1431�꣩�g������̫�O(ji��n)���ͷ�ʹ�y(t��ng)���h��꠰����ң������M�ĺ������g(sh��)�ߴ�������Ľ�(j��ng)�v���@���о����͡���[Ԕ��]

37���Iǰ�½�

�����Iǰ�½�λ���L���РIǰ�ֵ�����1928-1933���g���ɸ��������������(q��)���r�θ���ʡ�r(n��ng)���d�d�L���Sչ������(chu��ng)����ģ���r(n��ng)�塪�����Iǰģ���塱��һ�������F(xi��n)��38�g��1929�����Sչ�ưl(f��)���r(n��ng)������}���Ӟ�������ľ��������أ���ռ��һ���r(n��ng)����������һ�l�������·���w��һɫ�ɌӸߵĘ�ʽ������γ�ȫ�µ��̘I(y��)�֣������Iǰ�½֡����½ֽ��������T�ǘ�ʽ���Ҵu�Ƿ���ÿʮ���g����С�������ڽ�ͨ�c�������T�ǵ������������ͨ��ƽ�_��ÿ�ɑ��Ͻ�һ���M�����ƽ�_�İ�ͤʽ���ȣ���ǰ�t�б������е���������⣬߀�����]�������P(gu��n)�����������Oʩ���Sչ�ƽ��O���½֡��ij�������һ�g�g�T�Ǐĵ������l(xi��ng)�������ГQȡ�������ٟo������o��ؚ���r(n��ng)�����Ԍ��F(xi��n)�O��ɽ������������������������S���̘I(y��)�ֵ�����������̵���_�I(y��)�����γ��˱��^���Ƶ��̘I(y��)�W(w��ng)������[Ԕ��]