–|ЭёКРОДОп№ЕЫEҪйҪB

ҸV–|КЎ –|ЭёКРОДОп№ЕЫE –|ЭёКРјtЙ«ВГУО –|ЭёКРГыИЛ№КҫУ –|ЭёКРІ©Опр^ –|ЭёКРК®ҙумфМГ 4Aҫ°…^(qЁұ) –|ЭёКРК®ҙуҫ°ьc –|ЭёКРК®ҙуГвЩMҫ°ьc И«Іҝ –|ЭёКРМШ®a(chЁЈn) –|ЭёКРГАКі –|ЭёКРөШГыҫW(wЁЈng) –|ЭёКРГыИЛ [ТЖ„У°ж]

ЎЎЎЎҸV–|ИЛГсҝ№ИХУО“фк өЪИэҙук З°ҫҖЦё“]ІҝЯzЦ·О»УЪҙуҺXЙҪжӮ(zhЁЁn)У^ТфЙҪөДУ^ТфҸRЎЈТтЙҪИзУ^ТфЧштTӘ{ЧУҷMЕPЈ¬ЙҪЙПУЦУРКҜЛЖУ^ТфЧшПс¶шөГГыЎЈЙҪЗ°УРҫЮКҜИзёь№ДЈ¬№КУЦГыёь№ДҳЗЙҪЈ¬ЙҪСьҪЁУРУ^ТфҸRЎЈGPSЧшҳЛЈәұұҫ•22Ўг5307.9Ј¬–|Ҫӣ(jЁ©ng)113Ўг4752.5Ј¬әЈ°ОёЯіМ119.3ГЧЎЈ1941Дк6ФВЈұИХЈ¬ҮшГсьhоBЬҠ·ЦғЙВ·ПтҙуҺXЙҪЯM·ёЈәТ»В·УЙсvҪрҪЫҺXөД„ў№вЎў—о…ў»ҜғЙӮҖҙук ПтМ«№«ҺXЎў°Щ»Ё¶ҙЯM№ҘЈ¬ФЪйLЕЕЖВөШКЬҸV–|ИЛГсҝ№ИХУО“фк өЪИэҙук ҙуИAк Ўў»ўйTк ј°ГсұшЧФРl(wЁЁi)к өДЧи“фЈ»БнТ»В·ьSОД№вҙук 150¶аИЛЈ¬ҸДҙуАКҪӣ(jЁ©ng)—оОЭЈ¬јsФЪЙПОз10•rөҪЯ_ҙуМБҙеЎЈғЙВ·ҮшГсьhоBЬҠТтЕдәПІ»ЙПЈ¬ьSОД№вІҝІ»ёТЩQ(mЁӨo)И»й_ЯMҙуНхҺXЈ¬ңКӮдПтЕЈкфҺXЎў°«ҺXғЭ·ҪПтЕc„ў№вЎў—о…ў»ҜІҝ•юәПЎЈөЪИэҙук Цё“]ҶTГьБоөЪОеҙук өДКҜэҲк ЎўиFВ·к СёЛЩЮD(zhuЁЈn)өҪҙуМБҙт“фоBЬҠЎЈКҜэҲк ФЪЕЈкфҺXҙеәуЙҪҚҸЙППтоBЬҠХ№й_ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

ЎЎЎЎҸVҫүвЦЎӘЎӘВ·–|ёЙІҝУ–(xЁҙn)ҫҡ°аЯzЦ·О»УЪЗеПӘжӮ(zhЁЁn)иFҲцҙеЈ¬GPSЧшҳЛЈәұұҫ•22Ўг5136.0Ј¬–|Ҫӣ(jЁ©ng)114Ўг1237.8Ј¬әЈ°ОёЯіМ87ГЧЎЈЯzЦ·ФӯһйТ»ЧщҺXДПпL(fЁҘng)ёсөДӮчҪy(tЁҜng)·рҪМЛВФәҪЁЦюЈ¬ГыҸVҫүвЦЈ¬КјҪЁУЪГчіҜЎЈФӯҪЁЦю¬F(xiЁӨn)ТСИ«ІҝҝеЛъЈ¬ғHКЈҡҲүҰЎЈ1997Дк10ФВЈ¬ҙеГсјҜЩYФЪФӯЦ·ЙПРЮҸН(fЁҙ)БЛЎ°ҸVҫүвЦЎұөДТ»Іҝ·ЦЈ¬һйИэйg¶юЯM¶юАИәПФәКҪІјҫЦЈ¬ҪЁЦюЧшұұПтДПЈ¬ҙuүҰғИ(nЁЁi)Нв»ТЙ°ЕъКҺЈ¬ҝӮГжйҹ11.94ГЧЈ¬ҝӮЯMЙо16.63ГЧЈ¬УІЙҪн”Ј¬ҫGБрБ§НЯЈ¬Ф“ҪЁЦюғЙӮИ(cЁЁ)ј°З°·ҪұЈҙжФӯҪЁЦюҡҲүҰј°ҮъүҰЎЈ1944Дк11ФВЈ¬ЦР№ІВ·–|ҝhОҜіЙБўЈ¬лSјҙФЪЗеПӘиFҲцЕeЮkй_ұЩЙҪ…^(qЁұ)Хюҷа(quЁўn)У–(xЁҙn)ҫҡ°аәНьhҶT№ЗёЙУ–(xЁҙn)ҫҡ°аЎЈҢW(xuЁҰ)ҶT®…ҳI(yЁЁ)әуЈ¬ҪMіЙғЙӮҖ№ӨЧчк Ј¬·QһйиFБч№ӨЧчк әНәйБч№ӨЧчк Ј¬·Цё°ЗеМБ…^(qЁұ)әНіЈЖҪ…^(qЁұ)Ј¬°l(fЁЎ)Х№ьhҪMҝ—ТФј°ГсұшәНЮr(nЁ®ng)•юҪMҝ—Ј¬ҪЁБўГсЦчХюҷа(quЁўn)Ј¬°l(fЁЎ)„УИәұҠ…ўЬҠЈ¬й_Х№ңpЧвңpПўЈ¬°l(fЁЎ)Х№Йъ®a(chЁЈn)ЎЈ20КАјo50ДкҙъЈ¬ЯzЦ·ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

23ЎўРВ»щДӘКПмфМГ

ЎЎЎЎРВ»щДӘКПмфМГО»УЪ–|ЭёКРВйУҝжӮ(zhЁЁn)РВ»щҙеөД°ЛХ¬·»Ј¬ЧшОчПт–|Ј¬ИэЯMОей_йgУІЙҪн”ҪЁЦюЈ¬йL120ГЧЈ¬Ң’20ГЧЈ¬ХјөШГж·e2400ЖҪ·ҪГЧЈ¬ҪЁЦюГж·e800ЖҪ·ҪГЧЈ¬З°Фә1600ЖҪ·ҪГЧЈ¬И«УГКҜ–ЕҷЪҮъЦшЎЈЯ@ГҙәкӮҘөДЧЪмфҝЙДЬКЗ–|ЭёЧоҙуөДЎЈПаӮчДӘКПЧЪмфКјҪЁУЪГчіҜИfҡvДкйgЈЁ1572-1620Ј©ЎЈҡҲҙжөДүҰұЪ®ӢМҺЈ¬УРЎ°ГсҮш37ДкЦШРЮЎұҺЧЧЦЎЈЧоҪьТ»ҙОЦШҪЁКЗ2006ДкЎЈ ДӘКПһйВйУҝТ»ҙуЧеИәЈ¬ЖдПИЧж°l(fЁЎ)ПйУЪХШ‘cЎЈЛОАнЧЪҫ°¶ЁОеДкЈЁ1264ДкЈ©ӮчЦБТШИэКАЧжҝјШ§ДӘ–|әюКјЯwИлВйУҝЈЁ№ЕГ·Ј©ЎЈЦБЛДКАЈ¬Ц§·ЦғЙЕЙЈ¬М–ДПМЗәНұұМЗЎЈДПМЗ·ЦІјРВ»щЎў–|ЖТЈЁә¬ҫЕХ¬Ј©Ј»ұұМЗ·ЦІјВйУҝөД–|ҢҺЈЁВйИэЈ©ЎўОчҢҺЎўЛЙ°Ш·»ЎўПтұұЈЁВйТ»ҢЩөШЈ©Ј¬Лм·QЎ°Т»ДӘИэаl(xiЁЎng)ЎұЎЈДӘ–|әюһйЎ°ДӘКПізұҫМГЎұөДұЗЧжЈ¬ӮчЦБЖЯКАЧжәҶвЦЈ¬ҪЁБўЧЪЎ°ҶўУУДӘКП№«мфЎұЎЈЖдЦР–|әюДӘКПЧЪмфО»УЪВйИэҙеРВҪЦ»щЈ¬ҪЁУЪФӘД©ГчіхЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

24ЎўИЭёэ№КҫУ

ЎЎЎЎЭёіЗЦјНӨҪЦ8Пп2Ўў4Ўў6М–Ј¬КЗЯBФЪТ»ЖрөДИэЯMЎ°ИэйgғЙАИЎұЗеҙъГсҫУЈ¬ҝҙЛЖЖХНЁЈ¬АпГж…sЧЯіцБЛТ»-№ЕәН№ЕОДҙуҺҹЎӘЎӘИЭёэЎЈұҫФВ20ИХЈ¬Я@ИэйgРЎОЭҢўҹбф[·З·ІЎЈҪӣ(jЁ©ng)Я^ҢҰЖдФӯГІҸН(fЁҙ)ФӯЈ¬Я@АпҢўЧчһйИЭёэ№КҫУјoДор^ЦШРВй_йTУӯҝНЈ¬іЙһй·ҙУі–|ЭёҡvК·өДҳЛЦҫРФҪЁЦюЎЈјoДор^АпҢўХ№іц49јюИЭёэөД•ш®Ӣј°-УГЖ·Ј¬И«ІҝХ№Ж·¶јКЗИЭёэЧУЕ®өДЛҪИЛКХІШЈ¬К®·ЦХдЩFЎЈІ»Я^УЙУЪ№КҫУұИЭ^іұқсЈ¬іцУЪҢҰОДОпұЈЧoөДҝј‘]Ј¬ФЪҙЛХ№іцөД¶јКЗҸН(fЁҙ)ЦЖЖ·Ј¬ИЭёэ•ш®Ӣј°-УГҫЯХжЖ·ҢўН¬ІҪФЪЭёіЗГАРg(shЁҙ)р^Х№іцЎЈЦјНӨҪЦ8ПпКЗИЭёэіцЙъЦ®МҺЯ@Т»ЧщҺXДПпL(fЁҘng)ёсӮчҪy(tЁҜng)КҪҳУЖХНЁГсҫУҪЁЦюХјөШГж·eЯ_200УаЖҪ·ҪГЧЈ¬·ЦЗ°ЎўЦРЎўәуИэЯMІјЦГЈ¬ГҝЯM¶јКЗТ»ӮҖӘҡБўөДИэйgғЙАИКҪҶОФӘЈ¬ғЙАИЦ®йgКЗТ»ӮҖРЎМмҫ®Ј¬Ммҫ®әуГжХэҸdҫУЦРЈ¬ғЙ·ҝҫУӮИ(cЁЁ)Ј¬УЙУЪМмҫ®ЙФөНЈ¬ҸdәН·ҝйgІ»ЦБУЪМ«іұқсЎЈЎ°ЛДЛ®ҡwМГЎұХэКЗЗеД©–|ЭёГсҫУөДөдРНМШХчЎЈ“ю(jЁҙ)ҪйҪBЈ¬ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

25Ўў…sҪрНӨұ®

ЎЎЎЎ…sҪрНӨұ®О»УЪҪсҸV–|КЎ–|ЭёіЗ…^(qЁұ)№вГчВ·ЕcҪМҲцҪЦҪ»ІжөДҪЦҪЗМҺЈ¬…sҪрНӨұ®БўУЪГчјОҫё¶юК®Т»ДкЈЁ№«ФӘ1542ДкЈ©Ј¬ёщ“ю(jЁҙ)ұ®ОДөДУӣЭdЈ¬®”(dЁЎng)•rҸV–|Т»Һ§УРР©өШ·ҪҢҰНвНЁЙМЦИРт»мҒyЈ¬ЩVЩTәНҒyБPҶ–о}ҮАЦШЈ¬ЙхЦБЯҖУРҢҰНвЙМАӯІоЎў„ЪТЫөД¬F(xiЁӨn)ПуЎЈјж№ЬҝЪ°¶өД·¬Ш®ҝhТьАоҗрЙПИОәуЈ¬ҢҰНвЙМЎ°І»·вЦЫХЯЈ¬І»ійұPЈ¬Шҹ(zЁҰ)БоЖдЧФҲу”ө(shЁҙ)¶штһЦ®ЎЈҹoо~ИЎЈ¬ҮАҪыИЛТЫЈ¬ОрөГт}”_ЎЈЎұНвЙМ·ЗіЈёРјӨЛыЈ¬УЙеЯБ_ЙМИЛДОЦОшfҝҙСыјҜНвЙМЈ¬»IөГТ»°ЩғЙ°ЧгyЈ¬ЛНҪoАоҗрЈ¬АоҗрҲФӣQІ»КЬЎЈДОЦОшfҝҙҹo·ЁҢўгyЧУНЛ»ШҪoНвЙМЈ¬ҫНөҪҸVЦЭХТөҪАоҗрөДЙПЛҫЈ¬ХҲЗуҢўЯ@№PеXҪЁӮҖНӨЧУЈ¬ТФұнХГАоҗрөДБ®ХюЎЈөГөҪЕъңКәуЈ¬ДОЦОшfҝҙұгФЪ®”(dЁЎng)•r–|ЭёЧоҹбф[ЎўИЛБчЧојҜЦРөДөШ·ҪЦ®Т»ЎӘЎӘСЭОдҲцЦюНӨЎўҪЁ·»ЎўБўұ®Ўў’мШТЈ¬Гы…sҪрНӨЈ¬ұ®јҙГыЎ°…sҪрНӨұ®ЎұЎЈұ®ёЯ184АеГЧЈ¬Ң’102АеГЧЈ¬ЗаКҜұ®ЙнәНјtЙ°ҺrөДөЧЧщп@өГ·ЗіЈәсЦШЎЈКҜұ®ҙтЦЖөГПа®”(dЁЎng)ЧРјҡЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

26ЎўҪӯЯ…ьSКПЧЪмф

ЎЎЎЎҪӯЯ…ьSКПЧЪмфКЗТ»МҺҪЁУЪГчҙъЦРЖЪөДЦРҮшмфМГҪЁЦюЈ¬ҢЩУЪЦРИAГсЧејАмлЧжПИәНПИЩtөДҲцЛщЎЈО»УЪ–|ЭёКРЖуКҜжӮ(zhЁЁn)ҪӯЯ…ҙеөДёфМБЧФИ»ҙеәНҙуҮъЧФИ»ҙеҪ»ҪзМҺЈ¬ХјөШГж·e654ЖҪ·ҪГЧЎЈ“ю(jЁҙ)Ў¶ҪӯЯ…ьSКПЧеЧVЎ·УӣЭdЈ¬ҪӯЯ…ьSРХПИЧжДПЛО•rТт‘р(zhЁӨn)ҒyҸДҪӯПДЈЁҪсәюұұқhҝЪТ»Һ§Ј©ҺЧҪӣ(jЁ©ng)ЦЬХЫДПЯw¶ЁҫУУЪҪӯЯ…Ј¬ГчіҜјОҫёДкйgЈЁ1522ЎӘ1560ДкЈ©Ј¬ЧеТбьSҢW(xuЁҰ)ТБЦРЕeіцКЛһй№ЩЈЁ№ЩЦБҪӯОч“бЦЭНЁЕРЈ©Ј¬і«ЧhЦ®ПВЈ¬ЕdҪЁьSКПЧЪмфЎЈЗеПМШSҫЕДкЈЁ1859ДкЈ©Ј¬ЧеИЛьSэҲнwТтХчҪЛМ«ЖҪЬҠУР№ҰЈ¬КЬіҜНў·вЩpәуЈ¬ҢҰмфМГЯMРРЦШРЮЎЈмфМГГжҢ’ОейgЈ¬ЯMЙоИэйgЈ¬УІЙҪн”Ј¬М§БәКҪ»мҙ©¶·КҪҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬ЦРЭSҫҖҢҰ·QІјҫЦЈ¬НҘФәКҪФO(shЁЁ)УӢЈ¬К№УГ36ёщКҜЦщЧчЦ§“ОБәјЬЎЈХэйTКЗ¶·№°ЕЖҳЗЈ¬ёЯҢ’ёч12ГЧЈ»¶юЎўИэЯMёчФO(shЁЁ)УРГчМмҫ®јж»ШАИЈ¬ИэЯMБнұЩУРЧуУТ?guЁ©)ы·ҝЎЈІјҫЦәПАнЈ¬Ң’іЁЎўГчғфЎўЗfҮАЎўҙу·ҪЈ¬ҫЯУРФзЖЪЦйИэҪЗЦРҮшҪЁЦюОД»ҜМШЙ«ЎЈмфғИ(nЁЁi)ұЈҙжЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

27ЎўьSЖм№ЕҸR

ЎЎЎЎьSЖмҸRөДҪЁБўЈ¬–|ЭёУРБчӮчЙхҸVөДГсйgӮчХfЈәҪӯОчКЎЦшГыөДпL(fЁҘng)Л®ПИЙъЩҮІјТВЈ¬һй–|ЭёҝұІмҢҡөШЎЈЩҮІјТВҒнЭё•rЈ¬өЗЙҪФҪҺXЈ¬І»ТӘХf»КөЫЎўФЧПаөДҢҡөШЈ¬ЯB оФӘҢҡөШТІХТІ»өҪЎЈТ»МмЗеФзЈ¬ҒнөҪьSЖмөШҺ§Ј¬ль–VЦРУXөГЯ@КЗТ»үKіц оФӘөДҢҡөШЈ¬ө«ЦРРДСЁьcФЪДДАпЈҝҝӮХТІ»іцҒнЎЈХэ°l(fЁЎ)іо•rЈ¬әцТҠІ»ЯhМҺУРТ»ӢDИЛҙ©°ЧТВ°ЧСқЈ¬·ьөШЧчҝЮЎЈЩҮІјТВСӯВ•ЙПЗ°Т»ҝҙЈ¬ДЗӢDИЛЛщ·ьөШьcЈ¬ХэКЗ оФӘөШөДСЁҝЪЎЈЯ@ӢDИЛһйәО·ьУЪҙЛСЁҝЪЈҝлyөАЛэ¶®пL(fЁҘng)Л®ЈҝЩҮІјТВХэТӘЙПЗ°ФғҶ–Ј¬әцИ»Т»кҮпL(fЁҘng)ҙөҒнЎЈЩҮІјТВЯBГҰәПЙПлpСЫЎЈКГДҝҝҙ•rЈ¬ДЗӢDИЛТСҪӣ(jЁ©ng)І»ТҠЎЈЩҮІјТВ·ҪІЕГч°ЧЈ¬Я@ӢDЕ®ҫНКЗУ^КАТфЖРЛ_ЎЈЩҮІјТВ»ШИҘҸН(fЁҙ)ГьЈ¬ИЛӮғВ ХfЯ@КЗУ^Тфп@м`өДҢҡөШЈ¬ХlёТ ҺҠZЈҝұгФЪҙЛҪЁБЛУ^ТфҸRЎЈьSЖм№ЕҸRЈ¬‘Ә(yЁ©ng)ҪЁУЪұұЛО»ХЧЪ•rЖЪЎЈҸRғИ(nЁЁi)УРТ»КҜШТЈәЎ°Ңҡ°ІёЈөШЎұЎЈФӯТтКЗЛеҙъТФЈ¬–|ЭёөШҺ§УРҢҡЙҪ(ФЪьSҪӯ)Ј¬ТтГыҢҡ°Іҝh(°ьАЁҪсМмөДЙоЫЪКР)ЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

ЎЎЎЎТуКПЧЪмфЎӘЎӘҙуЙіаl(xiЁЎng)Юr(nЁ®ng)Гс…f(xiЁҰ)•юЯzЦ·О»УЪҙуҺXЙҪжӮ(zhЁЁn)ҙуЙіҙеЕfҮъЈ¬GPSЧшҳЛЈәұұҫ•22Ўг5550.9Ј¬–|Ҫӣ(jЁ©ng)113Ўг5007.1Ј¬әЈ°ОёЯіМ22ГЧЎЈХыЧщЧЪмфЧш–|ұұПтОчДПЈ¬ҪЁЦюИэй_йgИэЯMәПФәКҪІјҫЦЈ¬ЯMЙо29.86ГЧЈ¬Гжйҹ11.84ГЧЈ¬ёЯ7ГЧЎЈғЙӮИ(cЁЁ)ФO(shЁЁ)ғЙАИЈ¬ҮъәПЦРйgФO(shЁЁ)УРТ»Ммҫ®ЎЈҙuДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬УІЙҪн”Ј¬КЧЯMІ©№Еј№Ј¬¶юЯMэҲЦЫј№Ј¬М§БәЕcҙ©¶·ҪY(jiЁҰ)әПКҪБәјЬЎЈ1925ДкЗпЈ¬ҸV–|Юr(nЁ®ng)-„УоI(lЁ«ng)РдЕнЕИФЪҙЛй_Х№Юr(nЁ®ng)Я\ҙ®В“(liЁўn)ЎЈлSәуЈ¬ФЪЦР№І–|ЭёөШ·ҪҪMҝ—өД°l(fЁЎ)„УПВЈ¬іЙБўБЛҙуЙіаl(xiЁЎng)Юr(nЁ®ng)Гс…f(xiЁҰ)•юәНЮr(nЁ®ng)ГсЧФРl(wЁЁi)ЬҠЈ¬•юЦ·ФO(shЁЁ)ФЪТуКПЧЪмфЈ¬й_Х№Юr(nЁ®ng)-„УЎЈ1927Дк12ФВ17ИХЈ¬ЦР№І–|ЭёҝhОҜоI(lЁ«ng)Ң§(dЁЈo)ИЛІМИзЖҪөИФЪҙЛХЩй_ҫoјұ•юЧhЈ¬СРҫҝІјЦГн‘‘Ә(yЁ©ng)ЎўЦ§Ф®ҸVЦЭЖрБxөД№ӨЧчЎЈ1938ДкіхЦБ1941ДкЈ¬ЦР№ІөШПВьhҶTҸҲУўКЬ–|ЭёҝhьhҪMҝ—өДОҜЕЙҒнөҪҙуЙіаl(xiЁЎng)й_Х№ҝ№ИХУО“ф»щөШҪЁФO(shЁЁ)Ј¬ТФТуКПЧЪмфһй“ю(jЁҙ)ьcЈ¬ҪЁБўБЛьhЦ§ІҝЈ¬°l(fЁЎ)Х№ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

29ЎўҪрц—ЦЮЛю

ЎЎЎЎГч–|ЭёҪрц—ЦЮЛюО»УЪ–|ЭёКРИfҪӯҪрц—ЦЮҙеЎЈЛюМҺҪӯРДк‘ЦЮЈ¬ИэГжӯh(huЁўn)Л®ЎЈЖҪГжһй°ЛҪЗРОЈ¬НвУ^ҫЕјүЈ¬ҳЗйwКҪҙuКҜЛюЎЈёчҢУЦГСьйЬЕcЖҪЧщЈ¬ҙ©ұЪА@ЖҪЧщКҪлAМЭЈ¬ёЯ50.95ГЧЎЈЛюКјҪЁУЪГчИfҡv¶юК®ОеДкЈЁ1597ДкЈ©Ј¬МмҶўЛДДкЈЁ1624ДкЈ©ВдіЙЎЈЗеҝөОхДкйgФшЦШРЮЈ¬ЦБЛДҢУЈ¬№Ө°л¶шНЈЎЈЗ¬ВЎ¶юДкЈЁ1737ДкЈ©Ј¬ТтЛюғAЫЬ¶шЦШРЮЎЈ1989ДкҫSРЮЎЈ1989Дк6ФВҸV–|КЎИЛГсХюё®№«ІјһйОДОпұЈЧoҶОО»ЎЈЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

30ЎўСгМпҝ№УўЦё“]ІҝЕfЦ·

ЎЎЎЎСгМпҝ№УўЕfЦ·О»УЪшPҚҸжӮ(zhЁЁn)СгМпҙеЈ¬°ьАЁаҮКПмфМГәНҝ№УўЕЪЕ_ЕfЦ·ЎЈаҮКПмфМГЈ¬ҪЁУЪЗеЗ¬ВЎДкйgЈ¬КЗСгМпаҮЧеһйјoДоДПЛО»К№ГЪwКП¶шҪЁЎЈФ“мфЧшұұПтДПЈ¬ИэйgИэЯMЈ¬УІЙҪн”Ј¬М§БәЕcҙ©¶·»мәПКҪҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬ГжҢ’15ГЧЈ¬ЯMЙо34ГЧЈ¬¶юЯMһйИэйgИэҳЗЕЖ·»ЎЈҝ№УўЕЪЕ_ЕfЦ·Ј¬О»УЪСгМпҙеДПЯ…Ны»ЦҺXЙПЈ¬һйНБЕЪЕ_Ј¬ЕЪЕ_әН‘р(zhЁӨn)әҫӯh(huЁўn)А@ХыӮҖНы»ЦҺXн”ЎЈ1899ДкЈ¬СгМпИЛГсФЪОдЯMКҝаҮЭoБјөДВКоI(lЁ«ng)ПВЈ¬ТФ–|Б_РВҸdһйҝ№УўЦё“]ІҝЈ¬ҪMҝ—БxЬҠЈ¬ЩҸЦГОдЖчЈ¬ФЪСгМпДПЯ…Ны»ЦҺXЙПРЮ№ӨКВЈ¬ЦюЕЪЕ_Ј¬ЧиЦ№УўЬҠұұЗЦЎЈ¬F(xiЁӨn)ЕЪЕ_ТСЛъЈ¬ЕЪЕ_ЯzЫEәН‘р(zhЁӨn)әҫЙРҙжЎЈөШМҺ–|Эё–|ДПІҝшPҚҸжӮ(zhЁЁn)Ј¬ДПҫаЙоЫЪы}МпәЈІ»өҪ¶юК®¶а№«АпЈ¬өШРОЦчТӘТФЗрБкәНЙҪөШЎўӣ_·eМпһйЦчЎЈөШМҺҒҶҹбҺ§ДПІҝЈ¬ҢЩәЈСуРФјҫпL(fЁҘng)ҡвәтЈ¬іұқс¶аУкЎЈСгМпҙеЛДГжӯh(huЁўn)ЙҪЈ¬ЦРІҝЖҪМ№Ј¬ЦРйgУРСгМпәУЎўЛ®ШҗәУБчҪӣ(jЁ©ng)ЙіҺX…RәПЈ¬№аёИұгАыЈ¬ЯmТЛ·NЦІЛ®өҫЈ¬й_°l(fЁЎ)ф~МБЎЈЙҪ¶аһйРЎЙҪЗрЈ¬ЖВЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

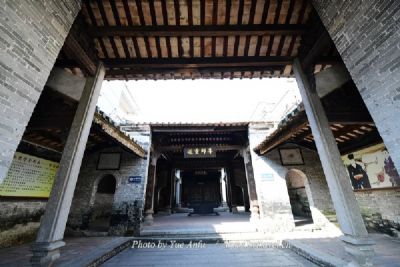

ЎЎЎЎ–|Ҫӯҝvк ИээҲҙук Цё“]ІҝЕfЦ·О»УЪ–|ЭёКРёЯҲ¶жӮ(zhЁЁn)өНУҝҙеРЬКПҗӮДПЧжЧЪмфғИ(nЁЁi)ЎЈРЬКПҗӮДПЧжЧЪмфҪЁУЪ1781ДкЈ¬1931ЦШРЮТ»ҙОЈ¬Гж·e200ЖҪ·ҪГЧЎЈ–|Ҫӯҝvк өЪТ»Ц§к ИээҲҙук Цё‘р(zhЁӨn)ҶTЛЮ IөШЕfЦ·О»УЪөНУҝҙеМKКПЧЪмфЎЈМKКПЧЪмфҪЁУЪ1713ДкЈ¬1983ДкЦШРЮТ»ҙОЈ¬Гж·e400ЖҪ·ҪГЧЎЈғЙМҺЕfЦ·өДҪЁЦюОпҫщКЗҙuНЯҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)ЎЈһйй_ұЩ–|ЭёЛ®аl(xiЁЎng)ҝ№ИХёщ“ю(jЁҙ)өШЈ¬1944Дк9ФВЈ¬–|Ҫӯҝvк өЪТ»Ц§к ИээҲҙук 200¶аИЛФЪҙук йLЦxк–№вЎўХюОҜәОЗеВКоI(lЁ«ng)ПВНҰЯMёЯҲ¶жӮ(zhЁЁn)өНУҝЎЈЦё“]ІҝәНІҝк сvөШ·Ц„eФO(shЁЁ)ФЪөНУҝРЬКПҗӮДПЧжЧЪмфәНөНУҝМKКПЧЪмфАпЎЈІҝк өҪЯ_өНУҝәуЈ¬ЯMРРБЛҺЧҙОЭ^ҙуөД‘р(zhЁӨn)¶·Ј¬ИЎөГЭx»Н‘р(zhЁӨn)ҝғЎЈИз“фНЛ„ў°l(fЁЎ)ИзНБ·ЛөДТu“фЈ¬·ЫЛйИХЬҠөД’ЯКҺЈ¬·эМ”ӮОЬҠҝ№јtБxУВЬҠҲFйLАоЕ®·тӢDЈ¬“фНЛНБ·ЛАоіұөД·ҙ“дЈ¬ҡһңзұPҫбФЪёЯҲ¶ҙеөД„ў°l(fЁЎ)Из·ЛІҝЈ¬Ҫв·ЕБЛёЯҲ¶ҙеЈ¬ФЪҪ¶Аы“фНЛИХЎўӮОЎўоBЬҠөДВ“(liЁўn)әПҮъҪЛөИЎЈИээҲҙук ФЪЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

32ЎўЕЈГЯЖТәйИК«\ұЬлyЯzЫE

ЎЎЎЎЕЈГЯЖТәйИК«\ұЬлyЯzЫEО»УЪ–|ЭёМБҸBжӮ(zhЁЁn)ЕЈГЯЖТЎЈЕЈГЯЖТәйИК«\ұЬлyЯzЫEә¬УАЕа•шКТЯzЦ·ЎўёЈТфМГЎў¶ҰәНМГЎўҸҲІКНўјoДоұ®ЎўҸҲВ•әН·тӢDД№ЎЈПМШS¶юДк(1852Дк4ФВ),әйИКҸДПгёЫҶМСbіЙЎ°ЛгГьПИЙъЎұқ“»ШғИ(nЁЁi)өШ,ДдҫУ?xЁҙn)|ЭёЕЈГЯЖТҙеУСИЛҸҲІКНҘјТ,УАЕа•шОЭ“ъ(dЁЎn)ИОЫУҺҹЯ_Т»ДкЦ®ҫГ.әуҸН(fЁҙ)ҶМСbлxҙе,ФЩ¶Иё°ёЫ.(КВәу,ҸҲІКНўТІТтСЪЧoёЙНхГ“лUУР№Ұ,ИО‘фІҝЙР•ш,·QБщЗ§ҡq,КЪУЪьSҫ„Т»·щ.)ёЈТфМГ,ҪЁУЪ1919Дк,ҸДҢЩәйИКұЬлyЯzЫE.Ҫв·ЕЗ°ЦчТӘУГУЪ»щ¶ҪҪМЧЪҪМ»о„У.1953ДкФшёДһйізХжРЎҢW(xuЁҰ).УА°ІЕ_,КЗёЈТфМГөДёҪҢЩөпҳЗ.ХэГжҢ‘УРУА°ІЕ_ИэӮҖҙуЧЦ.¶ҰәНМГ,ҪЁУЪ1912ДкЈ¬ҸДҢЩәйИКұЬлyЯzЫE.һйҸҲВ•әНДБҺҹФЪМБҸBӮчҪМ•rөДҫУЛщ.(ҸҲВ•әНһйҸҲІКНўЦ®ЧУ.)М«ЖҪМмҮшЯ\„УФЪЦРҮшҙуөШФшЮZЮZБТБТөШұйөШй_»Ё.ФЪҸV–|әЬ¶аөШ·Ҫ¶јБфПВёпГьөДҡvК·ЯzЫE.–|ЭёЯ@Т»МҺәйИКұЬлyЯzЫE,№ЕҪЁЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

33ЎўФЖҚҸ№ЕЛВ

ЎЎЎЎФЖҚҸ№ЕЛВО»УЪ–|ЭёКҜЕЕЖТРДҙеЈ¬ПаӮчҪЁУЪЛОіҜЈ¬КЗ–|ЭёҫіғИ(nЁЁi)ОЁТ»Т»МҺ“нУРГчЗеЦШРЮо}УӣөД№ЕҪЁЦюЎЈҡvҪӣ(jЁ©ng)З§°ЩДкЈ¬ФЖҚҸ№ЕЛВТ»¶ИЖЖ”ЎЈ¬ҺЧҙОЦШРЮЈ¬ЯҖұ»ёДФмһйЙзҢW(xuЁҰ)Ј¬іЙһйҪМ•шУэИЛЦ®өШЎЈФЖҚҸ№ЕЛВЕФЯ…УРТ»йgәйКҘҢmЈ¬№©·оҸVАыәйКҘҙуНхЎЈәйКҘҙуНхКЗДП·ҪСШәЈөШ…^(qЁұ)РЕ·оөДәЈЙсЎЈФЖҚҸ№ЕЛВйTХнКҜөсҝМСbп—ҫ«ГАЈ¬БәјЬиЮ¶ХСbп—чичлЎўф~эҲөИөсҝМЈ¬КЗ–|ЭёКРҫіғИ(nЁЁi)ЖщҪс°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)ОЁТ»өДУРГчЎўЗеғЙҙъо}УӣөД№ЕҪЁЦюЈ¬ҫЯУРЭ^ёЯөДҡvК·ЎўЛҮРg(shЁҙ)әНҝЖҢW(xuЁҰ)ғrЦөЎЈәйКҘҢmөДөЪТ»ЯMәНөЪ¶юЯMУРйTЕcФЖҚҸЙзҢW(xuЁҰ)ПаНЁЈ¬ФЪ2009ДкЦШРЮ•rЈ¬іцНБУРТ»үKГчҙъИfҡvИэК®ИэДкЈЁ№«ФӘ1605ДкЈ©јoДкөДКҜөсҳӢ(gЁ°u)јюЎЈФЖҚҸ№ЕЛВФӯһйЧЪҪМҲцЛщЈ¬ЗеіҜ№вҫwЖЯДкЈЁ№«ФӘ1881ДкЈ©Ј¬•rИОёЈҪЁІјХюК№ЛҫөДЖТРДИЛНхөВ°с»Шаl(xiЁЎng)ҢўҙЛөШёДҪЁһйФЖҚҸЙзҢW(xuЁҰ)Ј¬ЦБҪв·ЕіхЖЪЈ¬Т»ЦұЧчҢW(xuЁҰ)РЈК№УГЈ¬№КУЦ·QФЖҚҸЙзҢW(xuЁҰ)ЎЈФЖҚҸ№ЕЛВЛьИЪИеөА·рИэҪМЈ¬әНЦCПаМҺЈ»ЛьЕюаҸРъҮМЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

ЎЎЎЎ–|ЭёРВ¶ю…^(qЁұ)ҝ№ИХГсЦчХюё®ЯzЦ·О»УЪҙуҺXЙҪжӮ(zhЁЁn)ЯBЖҪҙеҙуКҜ°еЈ¬GPSЧшҳЛЈәұұҫ•22Ўг5539.1Ј¬–|Ҫӣ(jЁ©ng)113Ўг4838.9Ј¬әЈ°ОёЯіМ32ГЧЎЈФ“ЯzЦ·ФӯКЗУІЙҪн”ИэҢУҙuДҫҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)өДЕЪҳЗЈ¬Чш–|ПтОчЈ¬Ң’5ГЧЈ¬Йо9.5ГЧЈ¬ұұӮИ(cЁЁ)һйҪрЧЦЛ®НЯ·ҝЈ¬ҝӮХјөШГж·eјs47.5ЖҪ·ҪГЧЎЈ1939ДкЈ¬ЯBЖҪҙеҙеГсьSјӘИAһй·АұI·ЛЈ¬ҪЁіЙҙЛЧщЕЪҳЗЎЈ1958ДкЈ¬Ф“ЕЪҳЗұ»ІрИҘғЙҢУЈ¬ұұӮИ(cЁЁ)НЯ·ҝУЪ1990ДкёДһйТ»ҢУҙu»мәПҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Л®Да·ҝЎЈлSЦшҙуҺXЙҪҝ№ИХёщ“ю(jЁҙ)өШөДм–№МәН°l(fЁЎ)Х№Ј¬1941Дк4ФВіхЈ¬–|ЭёҝhөЪТ»ӮҖҝ№ИХГсЦчХюё®ЯBЖҪаl(xiЁЎng)ГсЦчХюё®іЙБўЈ¬аl(xiЁЎng)йLАоҪртvЈ¬ёұаl(xiЁЎng)йL„ў№рЖҪЈ¬аl(xiЁЎng)Хюё®сvөШҫНФO(shЁЁ)ФЪФ“ЕЪҳЗЎЈ1944Дк8ФВ13ИХЈ¬ҝ№ИХГсЦчХюҷа(quЁўn)–|ҢҡРРХю¶ҪҢ§(dЁЈo)МҺ–|ЭёРВ¶ю…^(qЁұ)Хюё®іЙБўЈ¬ҸҲУўЈЁәуьSИAЈ©ИО…^(qЁұ)йLЈ¬Э ЯBЖҪЎўҙуЙіЎўҪрҪЫҺXЎўҸҲјТҙеЎў—оОчЎўутҙеөИаl(xiЁЎng)ЎЈ…^(qЁұ)Хюё®ҷCкP(guЁЎn)ТІФO(shЁЁ)ФЪҙЛЕЪҳЗЎЈРВ¶ю…^(qЁұ)Хюё®іЙБўәуЈ¬·eҳO°l(fЁЎ)ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

35ЎўҸV–|Л®ҺҹМб¶ҪКрХҜүҰЕfЦ·

ЎЎЎЎҸV–|Л®ҺҹМб¶ҪКрХҜүҰЕfЦ·О»УЪҸV–|КЎ–|ЭёКР»ўйTжӮ(zhЁЁn)жӮ(zhЁЁn)ҝЪЙз…^(qЁұ)ДПЕЈұіј№ЙҪЈЁҙуИЛЙҪЈ©ЙҪЙПЈ¬БЦ„tРмдNҹҹіШЕfЦ·ұұЯ…Ј¬СШЦшҙуИЛЙҪЙҪј№·ЦІјЈ¬іК–|ОчЧЯПтЈ¬ХјөШГж·eјs1400ЖҪ·ҪГЧЎЈФзФЪГчәйОдДкйgЈ¬ҫНФЪ»ўо^ЙҪЈЁјҙҙуЎўРЎ»ўЈ©үҫ IФO(shЁЁ)·АЈ¬·QһйЎ°УҚөШЎұЎЈГчИfҡvК®БщДкЈЁ1588Ј©ТЖ IЦБОдЙҪЈЁНюЯhҚuЙПЈ©Ј¬ГыһйЎ°»ўо^йTЙҪЗ°ХҜіЗЎұЈ¬әуТтЛ®ң\І»ДЬІҙҙ¬¶шҸUЎЈЗеіхЈ¬ЯwЦБИэйTҝЪЈЁјҙҫЕйTХҜЈ©Ј¬ГыһйЎ°»ўо^йTЙҪәуХҜіЗЎұЎЈҝөОхК®ҫЕДкЈЁ1680ДкЈ©Ј¬ЗеЬҠсvөШҸДИэйTҝЪЈЁјҙҫЕйTХҜЈ©ЯwЦБКҜЖмҺXЈЁјҙҙуИЛЙҪЈ©Ј¬УЙ–|ЭёИЛКҝҫигy7400УағЙРЮЦюХҜүҰЈ¬йL186ХЙЈ¬УГИэәПНБә»ҙт¶шіЙЎЈҝөОхОеК®ЖЯДкЈЁ1718ДкЈ©”UҪЁіЗХҜЈ¬УГҙuКҜЖціЙЎЈјО‘cК®ОеДкЈЁ1810ДкЈ©ФO(shЁЁ)ЦГЛ®ҺҹМб¶ҪЈ¬СГКрҪФФO(shЁЁ)»ўйTХҜғИ(nЁЁi)Ј¬іЙһйҸV–|әЈ·АЧоёЯЦё“]ІҝЎЈҸV–|Л®ҺҹМб¶ҪКрХҜүҰ¬F(xiЁӨn)ҙж1400УаГЧЈ¬ёЯ2.1ГЧЈ¬әсјs1ГЧЈ¬ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

36ЎўЦмҲМ(zhЁӘ)РЕјoДоұ®

ЎЎЎЎЦмҲМ(zhЁӘ)РЕјoДоұ®О»УЪҸV–|КЎ–|ЭёКР»ўйTжӮ(zhЁЁn)ЦмҲМ(zhЁӘ)РЕ№«Ҳ@ЈЁФӯәЈЬҠбt(yЁ©)ФәЈ©Я…Ј¬һйБЛјoДоЦмҲМ(zhЁӘ)РЕЈ¬ҝ№ИХГыҢўКY№вШҫФЪ»ўйTИЛГсДПВ·ҪЁБўЦмҲМ(zhЁӘ)РЕјoДоұ®Ј¬ГсҮшК®¶юДкЈЁ1923ДкЈ©ДкБўЈ¬Ј¬УГ№вГж»ЁҚҸКҜЖціЙЎЈұ®ЙПУРәъқhГсУЪГсҮш¶юК®ДкКЦ•шөДұ®ГыәНГсҮш¶юК®Т»ДкЧ«•шөДұ®ОДЎЈОДёп•rұ»Фм·ҙЕЙМоИыұ®г‘Ј¬1986ДкРЮҝҳҸН(fЁҙ)ФӯЎЈ¬F(xiЁӨn)јә”UҪЁһйЎ°ҲМ(zhЁӘ)РЕ№«Ҳ@ЎұЎЈ1990ДкЈ¬ЦмҲМ(zhЁӘ)РЕјoДоұ®УЙ–|ЭёКРИЛГсХюё®БРһйКРјүОДОпұЈЧoҶОО»ЎЈ2008ДкЈ¬ұ»№«ІјһйҸV–|КЎОДОпұЈЧoҶОО»ЎЈФ“јoДоұ®ј°ҢҰУЪСРҫҝЦмҲМ(zhЁӘ)РЕј°ҪьҙъёпГьК·УРТ»¶ЁөДғrЦөЎЈЦмҲМ(zhЁӘ)РЕјoДоұ®ұ®ёЯ7.2ГЧЈ¬ұ®ЧщЯ…Ң’2.6ГЧЈ¬УГ№вГж»ЁҚҸКҜЖціЙЎЈұ®ЙПУРәъқhГсУЪГсҮш¶юК®ДкКЦ•шөДұ®ГыәНГсҮш¶юК®Т»ДкЧ«•шөДұ®ОДЎЈОДёп•rұ»Фм·ҙЕЙМоИыұ®г‘Ј¬1986ДкРЮҝҳҸН(fЁҙ)ФӯЎЈ¬F(xiЁӨn)јә”UҪЁһйЎ°ҲМ(zhЁӘ)РЕ№«Ҳ@ЎұЎЈ2008Дк11ФВ8ИХЈ¬ҸV–|КЎИЛГсХюё®Юk№«Ҹd°l(fЁЎ)іцЎ¶кP(guЁЎn)УЪ№«ІјЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

37ЎўБxУВЦ®ЪЈ

ЎЎЎЎБxУВЦ®ЪЈО»УЪҸV–|КЎ–|ЭёКР»ўйTжӮ(zhЁЁn)жӮ(zhЁЁn)ҝЪЙз…^(qЁұ)ДПЕЈұіј№ЙҪЈЁҙуИЛЙҪЈ©ЙҪСьЈ¬ҪЁУЪЗе№вҫwК®Т»ДкЈЁ1885Ј©Ј¬КЗшfЖ¬‘р(zhЁӨn) Һ•rЖЪ»ўйTұЈРl(wЁЁi)‘р(zhЁӨn)ЦР ЮЙьөДЗеіҜ№ЩұшәПФбЪЈЈ¬1974ДкБxУВЦ®ЪЈЯwЦБЕЈұіј№ЙҪЙҪСьЎЈЧш–|ұұПтОчДПЈ¬Ң’5.17ГЧЈ¬Йо9.55ГЧЈ¬ХјөШГж·eјs50ЖҪ·ҪГЧЈ»Д№КТғЙЕФҝМУРЎ°Уўм`зҠјӘөШЈ¬јСЛ®А@ГчМГЎұҢҰВ“(liЁўn)ЎЈ1841Дк2ФВ26ИХЈ¬УўҮшЗЦВФХЯҙуЕeЯM№Ҙ»ўйTөЪ¶юөА·АҫҖЙПҷMҷnҚuЕЪЕ_ЎЈКШЕ_ҢўКҝҠ^БҰЯҖ“фЈ¬ҪY(jiЁҰ)№ыҙуІҝ·ЦТФЙнСіҮшЎЈБфПВөД10УаГыУВКҝлmЙнШ“ЦШӮыЈ¬ИФҢҺЛАІ»ЗьЈ¬‘ҚИ»јҜуwН¶ҫ®Ј¬үСБТ ЮЙьЈ¬ұн¬F(xiЁӨn)іцізёЯөДГсЧеҡв№қ(jiЁҰ)ЎЈ‘р(zhЁӨn)ә󣬻ўйTЬҠГсҸДҫ®ЦРҙт“ЖЖрҹoГыУВКҝөДЯzуwЕcЖдЛыкҮНцКҝұшТ»ЖрҫНөШ°ІФбЎЈ1885ДкЈ¬»ўйTЬҠГсҢўЯ@Р©ЦТУВЦ®КҝөДәЎ№ЗЯwЦБҷMҷnҚuЙҪЯ…Цюүһ°ІФбЈ¬о}һйЎ°БxУВЦ®үVЎұЈ¬Чш–|ұұПтОчДПЈ¬Д№ұ®ёЯ130АеГЧЈ¬Ң’47АеГЧЈ¬»ЁҚҸКҜКҜБПЈ¬ЙПҝоҝМ Ў°№вҫwЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

38ЎўКҜЕЕжӮ(zhЁЁn)СаҺXДҰСВКҜҝМ

ЎЎЎЎСаҺXФӯКЗ–|ЭёЯ@АпГчЗе•rЖЪөД№ЕІЙКҜҲцЈ¬УРР©ПуҸV–|ЧоЦшГыөДЙҸ»ЁЙҪөДРОіЙФӯТтЈ¬ҳУЧУТІәЬПуЎЈКҜБПһйЛ®іЙҺrјtКҜЈ¬Ҫӣ(jЁ©ng)”ө(shЁҙ)°ЩДкй_ІЙҡҲБфПВҒнФS¶аөДКҜұЪЎўКҜЦщЈ¬іК°ө·ЫјtЙ«Ј¬®”(dЁЎng)?shЁҙ)ШИЛ·QЦ®һйК®°Лйg·ҝЎЈКҜұЪЙПУР№вҫwК®БщДкЈЁ1890ДкЈ©ҢOЛ¬о}•шөДДҰСВКҜҝМ---ПМҡJСаҺXЛДӮҖҝ¬•шҙуЧЦЈ¬ГҝЧЦҙу0.1ЖҪ·ҪГЧЎЈТФЙПКҜҝМ¬F(xiЁӨn)ұЈҙжНкәГЈ¬УРТ»¶ЁөД•ш·ЁЛҮРg(shЁҙ)ғrЦөЎЈУРФҠФ»ЈәОДЗдҙуСЕЈ¬РДҸVуwЕЦЈ¬ҪY(jiЁҰ)Ҹ]СаҺXЈ¬ИfОпмoУ^Ј¬іШф~ЦрА󣬻ЁшBҝЪМдјtЈ¬З§БЦГчФВЈ¬ҜBбЦЗепL(fЁҘng)Ј¬ЕcИЛН¬ЕdЈ¬јСҫ°•rЯmЈ¬ёЯЙҪСцЦ№Ј¬•шЩӣг‘·еЎЈІ»Я^Ј¬ҙЛҫ°ьcЙРОҙөГөҪәЬәГөДй_°l(fЁЎ)Ј¬Ц»УРТ»Р©ҢӨУДМҪ№ЕЦ®ИЛПІҗЫөҪЯ@АпҒнЈ¬¶шЗТЯҖҝЙТФНЁЯ^Я@АпБЛҪвТ»ПВ№ЕҙъІЙКҜҲцөДй_°l(fЁЎ)Я^іМЈ¬ҢҰ№ЕК·°l(fЁЎ)Х№УРТ»¶ЁөДБЛҪвЎЈ“ю(jЁҙ)Хf®”(dЁЎng)?shЁҙ)ШХюё®ХэФЪңКӮдй_°l(fЁЎ)Ј¬ТтһйЙҸ»ЁЙҪҫНй_°l(fЁЎ)өГәЬәГЈ¬ТСіЙһйҸV–|КЎөДЦшГыҫ°ьcЎЈКҜЕЕКіҪЦЈәО»УЪКҜЕЕжӮ(zhЁЁn)ЦРҝУҙеЈ¬Я@АпөДКіЛБТФҫ«РДЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

39Ўў°ЩҡqОМмф

ЎЎЎЎ°ЩҡqОМмфЈ¬УЦГыЙзМ﹫мфЈ¬О»УЪҸV–|КЎ–|ЭёКРІиЙҪжӮ(zhЁЁn)ДПЙзҙеұұТ»40М–ЧуӮИ(cЁЁ)јs10ГЧЈ¬ҪЁУЪГчИfҡv¶юК®ИэДкЈЁ1595Ј©Ј¬Зе№вҫwК®ДкЈЁ1884Ј©ЎўЦРИAГсҮшБщДкЈЁ1917Ј©Ўў1999ДкЦШРЮЎЈЧшДППтұұЈ¬ИэйgИэЯMЛДАИ¶юМмҫ®әПФәКҪІјҫЦЈ¬ҝӮГжйҹ10ГЧЈ¬ҝӮЯMЙо21.7ГЧЈ¬ХјөШГж·eјs217ЖҪ·ҪГЧЎЈҙuДҫКҜҪY(jiЁҰ)ҳӢ(gЁ°u)Ј¬ЗаҙuүҰуwЈ¬јtЙ°ҺrБўЦщЎўйTҝтЎўүҰД_КҜЎЈУІЙҪн”Ј¬М§БәЕcҙ©¶·»мәПКҪБәјЬЈ¬ИЛЧЦ·в»рЙҪүҰЈ¬»ТЛЬОЭј№Ј¬Вө»ТНІНЯЎЈо^йT’мШТЎ°ЙзМ﹫мфЎұЈ¬’мЎ°Иэ·ҝПөұҫ К®КАФҙБчЎұҢҰВ“(liЁўn)ЎЈо^йTғИ(nЁЁi)ғЙӮИ(cЁЁ)ёчУРТ»үKКҜұ®Ј¬һйЎ°°ЩҡqОМмфУӣЎұЎЈЦРМГ‘Т’мЎ°А[ЛјМГЎұДҫШТЈ¬ј№»ТЛЬУРЎ°№вҫwјЧЙкЎұЎўЎ°ТвРВөкФмЎұҝоЎЈәуМГЙсЕ_№©·оГчҫЕКАЧжЦБГчК®¶юКАЧжЦxКПЧжПИЕЖО»ЎЈФ“мфМГФӯһйЦxЙзМпЧЎХ¬Ј¬әуұҫИЛӣQ¶ЁҢўЛщҫУЦ®МГёДһймфМГЎЈЦxЙзМпһйДПЙзЦxКПөЪЛД·ҝЕЙК®КАЧжЦxҸ©‘cөДМ–Ј¬ЙъУЪГчәлЦОК®ЖЯДкЈЁ15ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

40ЎўьSҙуПЙ№ЕҸR

ЎЎЎЎьSҙуПЙ№ЕҸRО»УЪ–|ЭёКРЖуКҜжӮ(zhЁЁn)Очұұҫoҝҝ–|ҪӯЕФЯ…өДҪрРЈТОҺXЈ¬КјҪЁУЪЗеҙъН¬ЦОК®¶юДкЈЁ1873Ј©Ј¬іхГыьSПЙОМмфЎЈ1984ДкЎў1997ДкғЙ¶ИЦШРЮЈ¬2005ДкҪӣ(jЁ©ng)”UҪЁһйьSҙуПЙ№«Ҳ@ЎЈ№«Ҳ@Гж·e130000ЖҪ·ҪГЧЈ¬ТФКҜЖжЎўБЦГҜЎўпL(fЁҘng)ӣцЎўҫ°УДЦш·QЎЈГҝДкЮr(nЁ®ng)ҡvЖЯФВК®ОеИХЦБ¶юК®ОеИХЎ°ьSҙуПЙХQЖЪЎұЖЪйgЈ¬РЕұҠПгҝНФЖјҜҸR•юЈ¬РОіЙБЛӮчҪy(tЁҜng)өДГсЛЧОД»Ҝ№қ(jiЁҰ)ИХЎЈьSҙуПЙ№ЕҸRһй¶юЯMКҪ№ЕҪЁЦюЈ¬ТЩБўУЪҪӯ°¶ЗНұЪьSқҷёЈН¶ҪӯЦ®МҺЈ¬ҡв„Э·З·ІЎЈЧЯіцьSҙуПЙ№ЕҸRЈ¬ҸДКҜЕЖ·»ЕФөДВйКҜРЎҸҪҝЙөЗЙПҪрРЈТОЙҪЎЈЙҪЦ»КЗРЎЙҪЗрЈ¬ө«Ў°ЙҪІ»ФЪёЯЈ¬УРПЙ„tГыЎұЈ¬ХэКЗТтһйУРБЛьSҙуПЙөДҙуГыЯhІҘЈ¬РЎРЎөДҪрРЈТОЙҪТІУРБЛҺЧ·Цм`ҡвЎЈҸДВйКҜРЎҸҪПтЙПЈ¬ПИҝЙөҪЯ_РЭн¬НӨЈ¬ҸДРЭн¬НӨПтЙПЈ¬ЕКЙПЙҪн”Ј¬ҝЙТҠЙҪн”Ц®ЙПОЎИ»ҙЈБўЦшТ»ЧщЎ°ОДІэйwЎұЎЈөЗЙПОДІэйwЈ¬ЖуКҜГАҫ°ұMКХСЫөЧЎЈИЛТтЙҪЛ®м`Рг¶шМнЦҫҡвЈ¬ЙҪЛ®ТтПЙЫҷЙсЫE¶шФцРФм`ЎӯЎӯ[Ф”јҡ]

![ҸV–|ИЛГсҝ№ИХУО“фк өЪИэҙук З°ҫҖЦё“]ІҝЯzЦ·](http://h.usatour.com.cn/tour/103/head/103060.gif)

![СгМпҝ№УўЦё“]ІҝЕfЦ·](http://h.usatour.com.cn/tour/105/head/104722.gif)

![–|Ҫӯҝvк ИээҲҙук Цё“]ІҝЕfЦ·](http://h.usatour.com.cn/tour/78/head/78023.gif)